前回紹介した「月刊監査研究」8月号に、「『金融機関の内部監査高度化に関する懇談会報告書(2025)』について」と題する金融庁自らの解説記事が掲載されている。この「報告書」金融機関の内部監査高度化に関する懇談会報告書(2025)の公表について:金融庁は、内部監査部門自体の役割高度化と、それについて経営陣に求められる姿勢を主なテーマとするが、社会経済環境の発展・多様化・複雑化等を的確に把握し、直面するリスクを適切にコントロールしながらビジネスを推進する態勢構築、適切な経営判断の重要性、そのための組織体制整備(業務分掌と権限移譲、人材確保)の必要性におおもとの課題認識があり、金融以外の業種の企業にとっても、ガバナンスのあり方、リスクマネジメントのあり方を考える上で示唆に富む内容である。

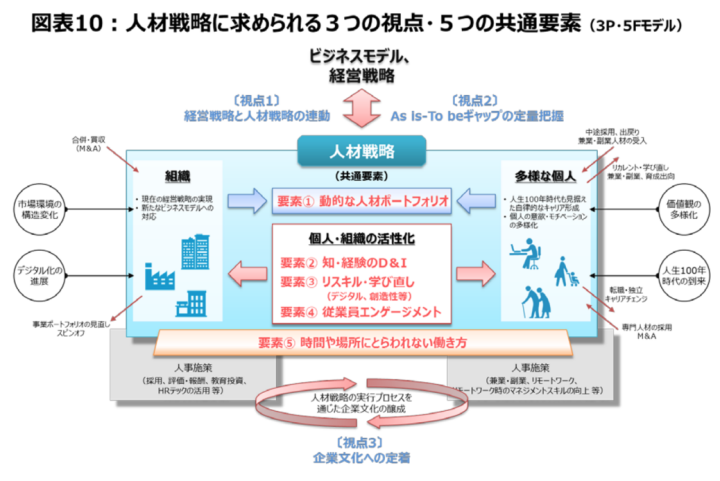

ここ数年、「人的資本経営」が盛んに喧伝されているが、このリスクマネジメントの観点がスッポリ抜け落ちている、あるいは少なくとも十分認識されて来なかったのではないか?、、、これは誤解だろうか?

人事も、1線、2線が役割分担し、協働するリスクマネジメントであることに変わりはない。社員がいかんなく能力を発揮しうる環境、イノベーションを生む環境を整備する過程において、その阻害要因となるようなトラブル、法令違反といった事態は避ける必要があり、一義的には、1線における人的リスクの予兆把握、リスク事象の未然防止に重点を置くべきである。また、留意・遵守すべき規範としてどういう労働法令や裁判例があるか、現場でどのような人的リスクが潜んでいるか、そして、残念ながらそれが顕在化した時にはどういう打ち手が有効か、といったことについて、1線のマネジメントと2線の人事部双方が十分理解し、適切かつ柔軟に役割分担して臨む態勢を作る必要がある。

最近公表された令和6年司法統計によれば、全国の地方裁判所により受理された労働関係の民事訴訟は4,214件とこれまでの最高記録(!)。労働審判の新規受付件数は3,359件で、内訳は、地位確認(解雇等)が1,661件(49.4%)、賃金手当等(解雇手当を含む)が1,179件(35.1%)。また、厚生労働省労働基準局が公表した令和6年の監督状況をみると、労働基準法違反事件が390件(昨年比+95件)、その約半数(192件)が賃金の支払いに関する違反となっている。企業数に比べれば少なく見えるかもしれないが、おそらくこれらは氷山の一角であろう。

このような紛争や法令違反は、1件起これば相当の解決コストがかかり、ブランド、レピュテーションを含め、企業価値を大きく下げかねない。その時々の景気・経済動向や、会社側、社員側それぞれの個別事情に起因するところもあるだろうが、日頃から適時適切なリスクマネジメントをしていれば、回避できるケースも相当数あるのではないか?

1線はともかく、2線のCHROやHRBPが労働基準法すら十分理解していない、判例を読んだこともない、トラブル対応は弁護士や別のメンバーに丸投げではマズイ。社員一人ひとりがいかんなく力を発揮し得る活力ある組織・職場環境をつくるため、まだまだ行うべきことがあるのではないか。